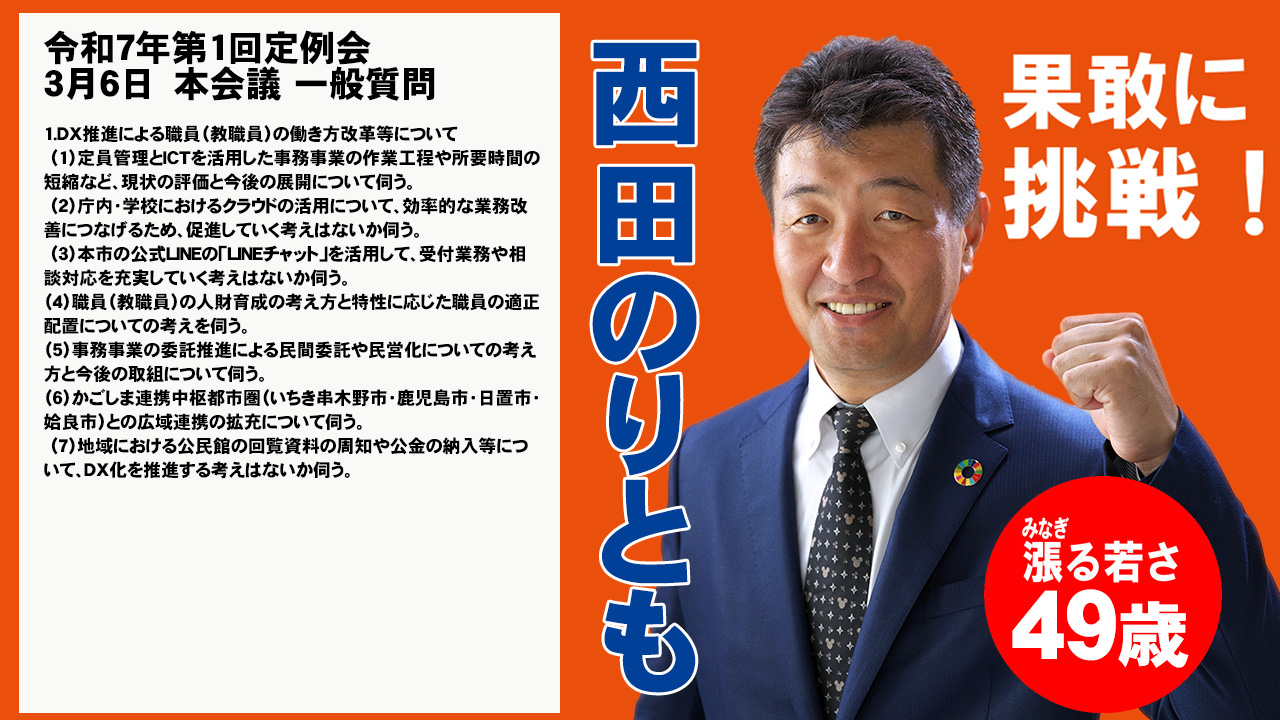

令和7年第1回定例会 3月6日 本会議 一般質問

- 1. 令和7年第1回定例会 3月6日 本会議 一般質問 西田 憲智 議員

- 2. 1.DX推進による職員(教職員)の働き方改革等について

- 2.1. (1)定員管理とICTを活用した事務事業の作業工程や所要時間の短縮など、現状の評価と今後の展開について伺う。

- 2.2. (2)庁内・学校におけるクラウドの活用について、効率的な業務改善につなげるため、促進していく考えはないか伺う。

- 2.3. (3)本市の公式LINEの「LINEチャット」を活用して、受付業務や相談対応を充実していく考えはないか伺う。

- 2.4. (4)職員(教職員)の人財育成の考え方と特性に応じた職員の適正配置についての考えを伺う。

- 2.5. (5)事務事業の委託推進による民間委託や民営化についての考え方と今後の取組について伺う。

- 2.6. (6)かごしま連携中枢都市圏(いちき串木野市・鹿児島市・日置市・姶良市)との広域連携の拡充について伺う。

- 2.7. (7)地域における公民館の回覧資料の周知や公金の納入等について、DX化を推進する考えはないか伺う。

令和7年第1回定例会 3月6日 本会議 一般質問 西田 憲智 議員

1.DX推進による職員(教職員)の働き方改革等について

(1)定員管理とICTを活用した事務事業の作業工程や所要時間の短縮など、現状の評価と今後の展開について伺う。

2 番、 西田 です。

本日はマスクのまま失礼させていただきたいと思います。

令和 2年7月に、人が豊かな生活を享受できる社 会を目指して、国においてデジタル社会の実現に向けた改革方針が閣議決定され、翌年3 年 9月1日に はデジタル庁が発足、本市にも、令和5年よりDX 推進係が設置され様々な事業がスタートしております。

デジタルトランスフォーメーション、いわゆるDXは、企業においては進んでいますが、行政のDX はまだまだ発展途上の段階です。

余談ですが、この時期になると市役所に多くの市民の方々が訪れます。

確定申告や住民税の納付、または新年度に向けた転入転出に伴う手続など、これからDX推進によって未来の景色は変わってくるんだろうというふうに想像するところです。

決してフェースツーフェースのコミュニケーショ ンを無視する考えではなく、DX推進の目的は、市民サービスの向上と業務の効率化です。

それには人材育成が重要となってくるわけです。

私も特別詳しいわけでありませんが、市民にも自治体にもメリットのあるDXをみんなで進めるために、今回一般質問で取り上 げさせていただきました。

それでは、事前通告に従い、まずは、業務の多様化と業務量増加への対応など、本市においてICTを活用した、事務事業の作業工程や所要時間の短縮についての現状評価と今後の展開、同時に定員管理に基づく職員及び会計年度任用職員数についての見 解を壇上からの質問といたします。

西田憲智議員の御質問にお答えをいたします。

定員管理とICTを活用した業務改善についてということであります。

職員の定員管理につきましては、平成 17 年以降、人件費の抑制を図るため、定員管理計画を策定し、 原則として、この計画に基づいて職員数管理してきております。

しかしながら、現行の定員管理計画を策定をいたしました令和2年度以降、急速に拡大をいたしましたマイナンバーカードの関係 、 さらには、コロナワクチンの関係 。

こういった、当初予定していなかった、想定していなかった業務が生じましたことから、 必要に応じて新たな職員 を 配置することとして対応してきております。

特に、会計年度職員の数、令和 6年度当初で、計画に対して47人という大幅な増となっております。

このようなことから、定員管理計画の最終年度が 令和7年度であります。

最終年度となります令和7年度において、正規職員、それから会計年度職員、こういう方々を含めて、全ての職員数を再検討、再構築をして、定員管理計画、これを見直すことといたしております。

それからもう1点、ICTを活用した業務改善に ついてであります。

令和6年3月に本市のDX推進計画を策定いたしております。

この計画は令和8年までの3年計画としております。

その取組の一つとして、デジタル技術の活用による事務の効率化という 、これを推進することといた しております。

今後この計画に基づいた取組を推進していくほか、いわゆる形骸化した業務や作業というのはないのか、こういったものを含め、業務改善を図って、職員の働き方改革を進めていきたいと考えております。

デジタル技術の活用に係る状況につきましては、 総務課長のほうから 、 担当課長のほうから答弁をさ せていただきます。

庁内業務のデジタル技術の活用に係る評価についてお答えいたします。

本市においては、従前よりデジタル技術を活用した業務の効率化に努めているところでありますが、代表的なもので挙げますと、パソコン上での単純な操作を自動で実施するRPAの技術を令和元年度から導入しております。

主な成果といたしましては、ふるさと納税の業務において、職員が実施する作業時間を導入前と比較し約200時間削減できております。

また、令和6年2月からは、書面での決裁による手間と時間を削減するため、電子決裁のシステムを導入しており、令和7年1月末時点で、全体の35が業務用パソコン上での電子決裁に移行して おります。

令和7年度からは、職員の業務負担の軽減のため、 業務用端末で生成AIを活用できる仕組みを導入するための予算を計上させていただくなど、新たな施策にも取り組むこととしております。

そのほか、各種デジタル技術の導入や検討を進めているところでございますが、一方で、これらの技術の有効な活用に当たっては、技術の導入に係る知 識の取得、事前準備のほか、職員の意識改革、作業見直しの検討 、 実施にかける時間の確保が必要となってまいります。

本年度では、令和6年3月に策定いたしました、いちき串木野市DX推進計画における年度、初年度 でございますので、 計画終期であります令和8年度 に向け、引き続き各種施策を加速させつつ、デジタ ル技術の活用による業務の効率化に取り組んでまいります。

今説明がありましたように、まだまだ始まったばかりなんでしょうけれども、この地方自治体におけるデジタル技術の活用は本当に急務というふうになっております。

本市も先ほど市長からありましたように、マイナ ンバーの普及啓発や窓口の手続、業務のデジタル化、また令和7年度の計画にも、ICTを活用した事業の提案が出されていますが、改めてこのDX推進における現在の進捗状況であったりだとか課題をど のように捉えているかをお伺いいたします。

DX推進計画の進捗状況はいかがかということでございますが、先ほども西田議員仰せのとおり、令和5年度に総務課内にDX推進係を設置し、本年度からは、県との人事交流 を活用した職員配置などをしながら、DX推進計画 に基づいた取組を実施しているところでございます。

課題でございますが、先ほども申しましたが、庁内のDXを推進するには、職員の意識改革というのも必要だと思っております。

現在まだ、庁内への浸透が行き届いていない部分もありますことから、取組を加速させるため、職員の意識改革、技術の導入には、職員研修はもとより、職員の意識向上を図るため、全職員のDX推進の意義を説明するとともに、ツール利活用のための知識 向上が必要と考え、これまでの取組といたしましては、全職員を対象に、動画によるパソコンアプリ機 能一覧について、機能別活用例などを説明するなど して、全職員の意識と知識の向上を図っているところでございます。

進捗がまた表に出てくれば市民の皆さんもいろんなところで活用の期待が深まると思いますし、職員の皆さんにとっても、業務の改善によって新たなまた可能性というのも広がるんだろうと思います。

課題はいろいろありますので、この後にいろいろ協議していきたいと思いますが、先ほど市長の答弁からありました第4次行政改革大綱は 、 令和7年度が集大成の年というふうになっております。

定数においては先ほど市長の答弁があったとおりなんですけれども 、私の認識として、この人力の作業が 、 ロボットによる自動化や、手続のオンライン化、情報システムの標準化、共通化など、ICT活 用が進むことによって定員は減少するという認識でしたが、先ほどいろんな突発的なことがあったとはいえ、この考えは間違っていたのか、 そこの確認をちょっとしたいと思います。

人材活用 、 定員管理計画とこのDXの進め方ということではございますが、 DXというのは、業務改善の手段の一つでありますので、 本市の人員削減については、県内他市や類似団体と比較しながら、DXに加え、機構改革や、事務事業の見直し、民間委託など、様々な手段を総合 的に組み合わせながら 、行っていく必要があると考えております。

ただ一つの業務改善、定員管理の一つの手段とい たしまして、 AIやRPAなどのICTの積極的な活用や、オンライン申請を活用した窓口申請の簡素化を、DXの推進として挙げているところでございます。

国から指示されたものではなくて、 本市にとっても有益なやっぱり政策だということで、 間違いないということを確認するところです。

先ほどマイナンバーやコロナの対応などで職員がやっぱり必要だったという、特に会計任用でしたが、 このコロナ禍以降テレワークやリモート会議の導入が始まりましたが、本市での取組はいかがかを伺い ます。

コロナ禍以降のテレワ ーク・リモートということでございますが、これまでその コロナによっ たり、また業務によっては 、テレワークも実施しているところでございますが、まだまだ業務内容によって、各課の業務、そこまでテレワークができるところ 、 できないところというのがありますので、今後まだその テレワーク について はまた、今後検討していく必要があるのかなと思っているところです。

いろんな活用できるものは推進しながら、このDXをやっぱり 活かしていく施策が必要だと思いますし、先ほどもありましたように職員の意識改革でありますが、DX推進に対しての庁内の組織風土を高めながら、何とかこの取組を進めていければなというふうに感じるところです。

(2)庁内・学校におけるクラウドの活用について、効率的な業務改善につなげるため、促進していく考えはないか伺う。

いろんな活用できるものは推進しながら、このDXをやっぱり 活かしていく施策が必要だと思いますし、先ほどもありましたように職員の意識改革でありますが、DX推進に対しての庁内の組織風土を高めながら、何とかこの取組を進めていければなというふうに感じるところです。

2番目 、 次に、庁内及び学校においてのクラウドの活用によってさらなる業務改善が促進できないか をそれぞれお伺いしたいと思います。

庁内また 学校におけるクラウドの活用についてということでございますが、 まず、学校におきましては、県教育委員会並びに市教育委員会がそれぞれ整備しておりますクラウドサ ービスを活用し、教職員が情報共有や連携を円滑に 行う体制を整えております。

これによりまして、従来必要でありました既存資料の作成等の手間が軽減され、教育現場における業務効率の向上が図られている状況でございます。

また、 庁内におけるクラウドサービスの利用につ きましては、総務省のガイドラインに基づき、個人 情報の 保護 が可能な一部サービスの利用、または機密性の低い情報の取扱いに限定して実施しております。

その中で、本市では、令和6年度より、職員が操作しやすい電子申請システムの運用を開始し、市民向けの電子申請の種類拡大や、各種申込みアンケート等の活用を進めております。

また、来年度は新たなクラウドサービスといたしまして、市内17か所の公共施設をインターネット上で予約できるシステムの導入予算を計上させていただいております。

電子申請、公共施設予約につきましては、市民の利便性向上の側面と、受付業務の省力化による職員負担軽減の側面を持ち合わせた取組でございます。

クラウドサービスの活用につきましては、引き続きDX推進計画に基づき、各種システムの活用を推 進してまいります。

市民サービスの向上における事業は大変進んでいる、また、新たな年度にも進んでいこうと見えますが、一方で業務効率化についての取組をもっと進めるべきだとちょっと感じました。

改めて課を横断するような手続はまだ煩雑な部分もありますし、ホームページからダウンロードできず、窓口で紙面対応の申請書類もあり、市民サービ スの向上や業務の効率化をまだまだ進められる上で、 各課での課題はあるようでございます。

それぞれ、課より意見の吸い上げや意識の相違が起こらない取組が、業務改善の促進になると思いますが、いかがでしょうか。

庁内でクラウドを活用しての横断的な取組ということでよろしいでしょうか。

先ほども申しましたが、今現在、本市では、 2015年の日本年金機構の情報漏えい事故を受け、総務省 の指導に基づき、庁内のネットワークは、マイナンバー利用事務系 、LGWAN接続系 、インターネット接続系、この三 つに分類いたします、三 層分離システムを導入しているところです。

このシステムは、住民情報をはじめとする重要情 報の漏えいを防ぐことを目的としているところでございますが、西田議員が言われますように、各ネットワークが現在分離 されているため、インターネット接続系でクラウドサービスを活用する際に、ネッ トワーク間のデータ移動がスムーズに行えないなどの課題が生じていますことから、今後は業務を行う 上で、利便性が高くなるなど、このクラウドの活用 も検討してまいりたいと考えております。

三つの分離システムによってなかなかうまくいかないとこが現在ありますが、 市民にとっては 一つの市役所という窓口ですので、 そういった垣根といいますか、 不都合がないような、そんなまた検討も進めていただきたいというふうに思います。

次に、学校においてなんですが、いろんな学習共有フォルダ内の教材の共有だったり 、 いろいろできている部分はもちろんあるかと思います。

現在 、学力 ・ 学習状況調査で、小学校は質問事項、中学校は理科においてデジタルでの調査が行われているようにお伺いしています。

本市もタブレットが整備している中、クラウドを活用して、例えば、テストや宿題などをデジタルで取組を推進して、教職員の業務効率化を図っていく考えはないかをお伺いいたします。

各学校におかれては、例えばテストをCBT化、コンピュー ター・ベ ースド・テスティング、CBT化しているところも あります。

また宿題も、それぞれ持ち帰って、自分のタブレ ットに送られてきたものをまた返すといった方法、 そういったことも進められております。

今学校教育課長からあったように、それぞれ学校では非常に特色のあるといいますか、特別な、特別なというか、いろんな取組がされているんですが、せっかくいちき串木野市の市内の小学生、中学生にしてみれば、同じ年代 、 同じ教育を受けられる環境にあると思います。

そういったのを市教委で判断されて、せっかくクラウドがありますので、クラウド内で先進的なそういった取組を全学年で共有できるような、そういった仕組みをしながら、児童生徒への教育の質を高める部分と、教職員の業務の効率化というところを一 緒に図れるのではないかなと思いますが、改めてそういう考えはいかがですか。

各学校においては、今、ICTの活用について研修を、様々な研修を深めているところでございます。

子どもたちも、今、導入されて数年たっておりますので、非常に使い方が上手になってきているといった、そういった技術面が高まってきていますので、 今後はそのように、議員がおっしゃられたような活 用も考えていければと思って おります。

ぜひいろんな形でこれを 活 かして いただく、 これが最善かなと思っております。

次に、3番目に入りたいと思います。

本市には公式LINEがあり、 友だち申請されている方が現在5万 7,369 人、 フォロワーも3万 1,513 人と大変多くの方に利用をしていただいております。

これはふだんから魅力ある情報や役立つ情報を発信していることはもとより、機能の充実も一つの要因だと思います。

そこで 、さらに利便性を図るために、チャット機能を活用して、24 時間受付業務や相談対応など、さらなる充実を図っていく考えはないかをお伺いいたします。

(3)本市の公式LINEの「LINEチャット」を活用して、受付業務や相談対応を充実していく考えはないか伺う。

次に、3番目に入りたいと思います。

本市には公式LINEがあり、 友だち申請されている方が現在5万 7,369 人、 フォロワーも3万 1,513 人と大変多くの方に利用をしていただいております。

これはふだんから魅力ある情報や役立つ情報を発信していることはもとより、機能の充実も一つの要因だと思います。

そこで 、さらに利便性を図るために、チャット機能を活用して、24 時間受付業務や相談対応など、さらなる充実を図っていく考えはないかをお伺いいたします。

本市の公式LINEにつきましては、広く市民に活用されており、スマートフォンで簡易的にアクセスすることができる、情 報媒体として有益な取組となっております。

また、その活用にあたっては、情報の発信のみならず、市民が項目を選択していくことで、必要な届 出や申請、問合せなどについて、直感的にアクセスできるようにするなど、市民サービスの向上にも活 用しているところでございます。

これらの情報提供をより便利にするため、他の自 治体においては、AIを活用したチャット機能を導入する団体もあるところでございますが、本市におきましては、導入の際に生じるQ&Aの作成など、 事前準備における各課の業務負担が大きいため、現 時点では実現に至っていないところでございます。

一方で、デジタル技術の発展は急速に進んでいるところであり、今後、AIチャットの導入における 職員の業務負担が軽減される可能性もございます。

今後、前向きな導入検討に向けて、他自治体の事 例を参考にしつつ、新たな技術動向に注視しながら、 類似したサービスの利用も含め、本市での導入可能性について検討を続けてまいりたいと考えております。

検討をしていただけるとい うことでございます。

これ 、AIのチャットには議事録の自動再生をすることが可能となって、相談対応などの履歴がQ& Aで蓄積されることによって、職員のみが対応するより、市民サービスの向上やさらには業務の改善にも期待できるというふうになる と思い ますし、また、 多言語翻訳ツールの活用によって、外国人住民とのコミュニケーションもまた図れるという利点もあると思いますので、前向きに検討していただきたいと思います。

本市は、令和5年度よりビジネスチャット、いわゆるLoGoチャットというのを職員及び一部の会 計任用職員で導入していますが、その効果は、どのようにありますでしょうか 、お伺 いします。

本市が取り組んでおります LoGoチャットにつきましてでございます。

職員の業務効率化を図るため導入いたしております。

この活用といたしましては、各課の個人またグループでの業務のやり取り、資料等の共有化でございます。

活用事例で申しますと、 移動 の 手間や不要不急の会議の開催の省略化、選挙事務の情報共有と報告、また災害時の現場写真など、リアルタイムで情報共有が図られているところでございます。

このようにチャットとしては、様々な機能・能力があるわけですけれども 、改 めて市長、 決してこれらの導入は人が要らないという考えではなくて、人の今やっているところを非常に力強くバックアップするということになっておりまして、AIいわゆる人工知能とRPAロボット技 術による事務作業の自動化の活用が進めば、職員のルーティン業務から解放され 、さらなる職員の政策 立案や市民サービスの向上に集中できると思います が、これを先行投資だと前向きに捉えていただいて、早くこういった導入するという考えは、改めていか がでしょうか。

チャット機能も含めて、業務負担の軽減につながる のではないか 、 そしてあと市民のサービス、利便性の向上につながる のではないかということでございますけれども、総務課長 の答弁の中でもありましたが、これを実行していくためには 、もちろん投資という形で経費もありますが、一時的にやはりこの職員の業務負担というのも 加わるものだと思っております。

このために、 例えば国の定員管理の基本方針あたりでは、もちろんDXを進めつつも、そのときに職 員の定員管理という中においては、一時的に猶予する、こういった方針も示されておりますので、コス トの面それから定員管理の点、この点はよく見ながらですけれども、DXとすれば進めてまいりたいと思います、様々な機能についてです。

ぜひこの職員だけでするという考えだけでもなくて、 いろんな、今後、これからまた話をしていきますが、いろんな力を結集しながら、前向きに早くスタートすることがまたサービスの向上につながると思いますので、さらなる検討をお願いしたいと思います。

(4)職員(教職員)の人財育成の考え方と特性に応じた職員の適正配置についての考えを伺う。

それでは、4番目に入りたいと思います。

DX、ICTを取り入れ、 拡充していくためには、 やはり人材育成が必要不可欠です。

また、育成した 人材が効果的に能力を発揮するためには、適正配置 が重要だと考えますが、いかがでしょうか。

DXに関する職員の人材育成と適正配置につきましては、今後の市民サー ビス向上及び業務改善にとって極めて重要な要素と 認識しております。

このような中、人材育成の面では、DX推進計画に基づき、全職員を対象とする動画 研修や、外部有識者を招いた幹部職員向けの研修を実施し、職員の意識改革を促進しております。

これに加え、若手職員等で構成いたしますDX推 進ワーキンググループを設置し、各分野でのデジタル技術導入に向けた議論を通して、職員の育成の取 組を始めております。

本市のDX人材の育成につきましては、各分野で 専門的な知識を習得した職員を育てつつ、定期的な 人事異動により、幅広い業務経験を積むことで、デジタル技術を含め、各職員がそれぞれの強みや特色 を発揮できるような環境を整備することが効果的で あると考えております。

研修で意識の改革やワーキンググループの設置を進めているということでございますが、本市のDX推進計画にもありますIT関連資格取得数も目標が設定されているところです。

現在の達成についていかがか 、また、資格取得に 対する費用補助などはどの程度かを、 分かる範囲で教えていただきたいと思います。

IT資格の取得につきましては、現在は計画でありますが、今後検討して 導入することとしております。

現在では 、 ございません。

ぜひ推進計画にも、有識者 が全てとは言いませんけれども、研修の中で、よりリードしていくにはそれなりのスキルもやっぱり必要だということを考えれば、このような設定もされ ているということでしょうから、補助も含めて、こちらのほうも推進していただければと思います。

次に、デジタル分野については、個人情報の適切な取扱いや情報セキュリティーの意識向上など、基 本的なデジタルリテラシーを向上させることが重要だと思いますが、この情報を扱う対象職員についての研修の取組が、もしくは計画が、あれば教えてく ださい。

デジタル の 育成のための職員研修は、先ほども申しましたが、幹部職員を 含め全職員、 研修を実施しているところでございます。

先ほどの研修等の中にそれが入っておけばいいんでしょうけれど 、やはりこの個人情報の漏えいだったり だ とか、非常にデジタル は便利な分、非常に危険もあるということで、そう いった教育がなければ、取り扱う職員が万が一、自分の認識がなく、そういったことに及んでしまうと、 やっぱり組織全体の責任にもなりかねませんので、そういったところも含めて、始まったばかりで、いろんな取り組むことありますけれども、そちらのほうの重要性もお伝えしておきたいと思っております。

職員が資格取得やスキルアップをしていくことは 大変大事なことでございますが、現在、DXを推進 するにあたり、現在の体制で十分かどうかを伺い ま す

先ほどの情報、個人情報関係でちょっと補足説明をさせていただきますと、 情報セキュリティーポリシーの研修、 ハンドブックを概要でつくっているところでございます。

これを全職員に配付して、周知しているところでございます。

また、特にマイナンバーカードにつきましての職員につきましては、特に研修を行っているところでございます。

また、DX推進係の、現在の職員体制で大丈夫かという御質問でございますが、現在、職員は総務課内に職員2名体制で業務を行っているところでございます。

また、業務を推進するに当たりましては、先ほど申しましたDX推進本部のDX推進ワーキンググループ、この職員とも連携を図りながら実施しておりますが、今後業務の状況に応じて、また 対応してま いりたいと考えております。

DXの推進を 、 どれほど力を入れるかというとこにもなるんでしょうけれども 、 現在は2名、見るからに1名はほかの課との兼務という立場でもあることを考えたら、このDX係が本市のDXをリードする立場なら、 人数的にも体制的にも弱いなというふうに感じますし、また、それぞれの課でこれを推進するには、現在の通常業務でDXの推進に向けた時間やリソースの確保が大変難しいのではないかというふうに感じますが、これから進められていってどのようにこれを解決していくお考えかをお伺いいたします。

DXを推進するにあたり、各課にDX推進員ということで設置できないかということでございますが、現在、DX推進計画では、DX推進員の配置については計画はしておらず、対応できる人員も限られていることから、当面の間は、総務課DX推進係、また情報システム係の経験職員などに頼りながら、サポート体制を構築する予定でございます。

なお、各課におけるDX推進員の設置については、 今後の職員の育成状況や、デジタル技術に興味のあ る職員の数などの増加状況等を考慮しつつ、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。

本当に人が、 人材が力にな るということですので、ぜひお願いしたいと思います。

現在県より相互派遣として優秀な人材に 出向してもらい、県の取組や情報などDX推進に大きく寄与してもらっており大変よいことだと思います。

一方で 、 派遣期間が終わることが非常に不安を感じることもありますが、本市職員を逆に派遣をしてデジタル人材を育成していくお考えはありませんか 、 お伺いします。

現在は他自治体への人事交流、派遣は考えていないところでございますが、今後DXが進むにあたっては、研修派遣とか、自治大学、そこでの研修等も今後検討していきたいと考えております。

今のところは大きな計画がないということですが、 市長、デジタル人材の育成は本当に急務だと思います。 他の省庁とは異なり、デジタル庁は派遣期間の職員の給与も国から支給されますし、毎月募集しているというような情報を得ております。

改めて、本市の職員をこのようにデジタル人材の育成のために進めるお考えについて、改めてお伺いいたします。

以前 、 本市の職員、国のほうに、総務省のほうに派遣をして研修をした経緯がございます。

発足当時のデジタル庁で業務をしたという経緯もございます。

現在、県であったり、国であったり、あるいは団 体であったり、こういうことで職員を派遣して、そこでもって能力を高めていただこうという、こういうことで取組しておりますので、今御提言ありました、 国のほうへの派遣、そして能力を高めるという、 このことについても今後前向きに取り組んでいきた いと思っております。

人材育成、本当に急務です ので、一日も早く多くの人材が育つことを期待したいと思います。

それでは、学校関係においてですけれども 、学校でのICTに関する研修でいろんな人材育成は図ら れていると思います。

その中でも先生方は人間ですし、得意不得意もある中で、現在、本市では小・中連携によって乗り入れ事業などの相互の取組が行われていますが、学校 を越えて各学年の教職員同士が、いわゆる、いろんな、同じレベルで人材育成につながるそういった取組が現在あるかをお伺いいたします。

本市における教職員の資質能 力を高めるための研修でございますが、 市の主催の研修としましては、ICTスキル向上研 修会を年3回行っており、自分の考えを整理し発表することとか、仲間の意見を集約して共有し、考えを深めることができる学習支援ソフトを活用した研修会を行っており、全ての学校から集まっていただいているところでございます。

また、各学校の研修においては、講師の招聘、そしてICT支援の活用などによって、授業や業務の改善につながる実践的な研修も行っております。

先ほど申し上げましたタブレットでテストを行うというCBT、コンピューター・ベースド・テスティング、それの研修等も行っているところでございます。

また、本市教職員で構成されている自主団体、自主団体の市ICT教育研究会においても、他市の先進的な取組についての講話を行ったり、各学校の実践を紹介し合ったりして研修を深めているところでございます。

このほかにも、地区とか県の研修についても積極的に受講するように呼びかけております。

様々な研修を通して、個々の資質能力を、向上を図って授業改善や効率的な業務改善に努めているところです。

スキル向上など様々な研修をされて人材の育成に取り組んでおられるようですが、教育長、改めて教職員の業務改善に、業務改善を効率化、業務を効率化するために、小小連携や中中連携など、各学年ごとに教職員の目標 や課題に対して、研修や情報交換の場によって共通目標、さらには共通認識が生まれるなど、様々な人材育成となると思いますが、それが児童生徒の最良の教育につながると感じていますが、そのような研修をさらなる強化といいますか、さらに取り組んでいく考えというのはいかがでしょうか。

ただいま西田議員のほう から、小・中連携、そういうことでICTのほうも進められないかというお話が出ましたけれども 、ただいま中学校校区をやはり活用しながら、小・中の連携を図っております。

その中で、やはりこういうICTの授業、どのように取り組むのかということ 。

そして小学校で取り組んでいる分を今度は中学校に上げていかないといけませんので、 そういうことをしっかり連携をしながら、補完しながら、先生方のスキルアップ、そして子どもたちのまたスキルアップ、そういうものは考えていかないといけないだろうと思います。

それとまた、教科に特化した、そういうICTの 研修会ができると、より効果的かなと考えておりま す。

教育長 、小・中連携はよく分かるんですが、今申し上げたのは 、 それぞれ教職員の各年度ごとの、1年生なら1年生、2年生は2年生、小小連携とか中中連携で、いろんな教職員のそういった人材育成もしくは業務改善につながるようなそういった取組というのは、さらに強化できないものか、ここをお伺い します 。

小小または中中の教科間のやはり連携という、小学校の先生方は全ての教科において授 業を執り行っていきますけれども、中学校の場合は、教科間の連携が特に必要になってきます。

学年を横断的にやはり考えながら、教科の先生方同士でやはり練り合う、そして研修をしながら、授業をどのように工夫をしていくかと。

今の授業のつくり方としては、主体的な学習、子どもたちが主体的に学習をしていく、そういう授業の構築をしていかないといけないので、教科間の先生方、中中も小小もやはりそういう専門的な分野の中で、進めていかなければいけないということを感じております。

ぜひまた新たな枠組みで、それぞれ職員にとって、本市の教育は非常に充実しているなあと 、もしくは業務改善につながっているなと思う 、 実感できるような取組がまた進めばいいなと感じています。

(5)事務事業の委託推進による民間委託や民営化についての考え方と今後の取組について伺う。

5番目に移りたいと思います。

DX推進には、自治体におけるノウハウ、マンパワーが不足している課題もあり、行政職員だけでは限界もあります。

言い換えればコスト面重視ではなく、民間の強みを活かすべく、民間委託や民営化に取り組む必要が あると思いますが、いかがでしょうか。

本市におきましては、 平成 18 年に策定いたしました、公の施設に関する管理方針に基づき、公の施設につきましては、これまで、民間委託、民間譲渡、指定管理者制度の導入を進めてきております。

民間委託を行った施設は、給食センターや環境セ ンター、民間譲渡した施設は、照島、 生福、市来保育所などでございます。

また、指定管理者制度の導入により、現在市内79施設に導入して、多様化する市民ニーズにより、効 果的 、 効率的に対応し、サービス水準の向上、コスト削減に寄与しているところでございます。

また、業務の外部委託につきましては、職員の業務の負担を軽減を図るため、ふるさと納税のワンストップ特例申請の受付業務作業を外部委託することで、年末年始に集中していました繁忙期業務の負担を軽減することができていることから、今後も、必要に応じて、外部委託も検討してまいりたいと考えております。

外部の連携をするという意味では、今回DXに関連していますので、 市街に整 備したサテライトオフィスについて、これをどのように活かしていくかというのを改めてお伺いいたします。

この 、MINATOよりあいオフィス、令和4年4月に設置し、テレワークなどの現代の多様な働き方にフィットするため、 フリーWi-FiなどIT空間の提供だけでなく、 サテライトオフィスの誘致、また、市内の地域や企 業が持つ課題、悩みをITで解決する相談窓口を設け、市のDX化の推進の一翼 を担っております。

市のDX化推進も、民間活力を利用した市内企業 や地域のDX化推進も、市全体の業務改善につながることであり、それがひいては市民サービスの向上にもつながる取組であると考えておりますので、今 後も積極的に推進してまいります。

IT 企業を誘致して若年人口の流出を抑制する。

あわせて、地元企業のマッチングによって課題解決 、 新たなビジネスモデルを構 築していくことを 目的とされているわけです。

指定管理になっておりますけれども、ここしっかりと検証して、目的達成のために何が必要なのかというのを本気でやっぱり取り組む時期になっているのではないかと思います。

ちなみに私は5点考えております。

まずは、何よりもIT企業の誘致が最優先だろうと思います。

2番目がやっぱり若者、地元ニーズ、いわゆるターゲットのニーズは、どれだけ把握できているのか 、 ここが重要だと思います。

3番目に、 その、 いわゆるターゲットになった人たちが集う仕組み、仕掛けというのも大事だと思います。

4番目には、その方々がやっぱり利益が取れるというような事業の展開というのが重要なのではないかと思います。

何よりも最後は会員制度などを使って、やっぱりダイレクトにいろんな情報が届くと。

このやり取り というのは非常に重要ではないかと考え、5点を提案させていただきますので、一緒になって進められたらと思っています。

企業においては、先般、UUUM株式会社様との包括連携協定も締結して、いろんな可能性というのは広がったと思いますが、さらなる拡充というのが必要なんだと思いますが、改めて、団体においても同様に、これまで様々な連携をしていると思い ます。

DXを活用した事例等を紹介しながら、協議会だったり団体との意見交換会を通じて、DXの理解や推進をしていく考えについての見解をお伺いいたします。

答弁ありますか。

今、団体というのは 、 MINATOよりあいオフィスに関してということでよろしかったのでしょうか。

この企業、団体、いろんな職員だけでできないことを多くの方々と連携するという意味で、企業や団体というふうに分けた経緯もありまして、 MINATOよりあいオフィスでなくて、これまでいろんな連携をしている団体ということでございます。

例えば協議会、 まちづくり協議会だったりだとか、 協議会や、いろんな団体があるかと思いますが、そういったところとの 、 またさらなるDXの推進というのはできないものかと思いますが、いかがでしょうか 。

大変失礼いたしました。

まず、企業の面で 、 よりあいオフィスの関係がございました。

五つほど視点を述べていただいたところでありますけれども、その中で、地元のニーズ、多分企業のいろいろDXに関して困っていること、こういった ものを細やかに拾った上でということもあろうかと思います。

そして、そういう方々が集まることで 、 その需要、 これがまさに多分 最初の企業誘致、IT企業がうちに立地するためのニーズ、需要なのかなと思いますので、その面で進めていきたいと思い ます。

そして今団体ということで、例としてまちづくり協議会を出されました。

このDXを進める中の一つに、デジタルデバイド対策というのもございます。

そういった面では、市のほう、進めるのはいいんですけれども、それが使えない方々にどう対処をしていくのかというのが一つの重要な観点かと思いますので、そうしたときには、まちづくり協議会の皆様方にも協力していただきながら、その対策を市側で講ずる、この場所を提供いただく、こういったことを連携していけたら と思い ます。

様々な連携によって可能性が広がることをまた期待したいと思います。

(6)かごしま連携中枢都市圏(いちき串木野市・鹿児島市・日置市・姶良市)との広域連携の拡充について伺う。

それでは、6番目に入ります。

将来を見据えた持続可能な行政サービス体制の構築には、様々な形での広域連携も推進されると考えられますが、現在鹿児島市を連携中枢都市とするかごしま連携中枢都市圏、本市を含む4市で35項目の取組をしていますが、DXに関わる広域連携の拡充というのはできないものか、お伺いいたします。

かごしま連携中枢都市圏との広域連携、よりDXの推進についてであります。

かごしま連携中枢都市圏につきましては、鹿児島市を中心都市としまして、圏域の一体的かつ持続的な発展を図ることを目的に、平成28年に発足しました。

連携中枢都市圏では、 かごしま連携中枢都市圏ビジョンを策定し、圏域全体の経済成長の牽引 、高次の都市機能の集積強化、圏域全体の生活関連機能サービスの向上の三つの基本方針に基づき、現在、35の連携事業に取り組んでおります。

DX関連の取組といたしましては、ECサイトの導入支援としてのセミナーの開催、AIマッチングシステムを活用した婚活サポート 、スマート農業の推進拡大のための農業技術研修会の開催など、デジタル技術やICTを活用した事業を連携して取り組んでおります。

また、現在ICT利活用による、業務改善、効率化、こちらにつながるような直接的な事業 、 連携事 業は実施しておりませんが、情報システムに関しましては、全国の自治体が住民基本台帳、国民年金、 税の関連業務、国民健康保険、あと子育て関係など、20の業務につきましては、国が示す方針等に基づきまして、令和7年度中に、ガバメントクラウドを活用した、標準準拠システムに移行する予定であります。

現在の連携、また新たな連携という形も今課長からありましたが、鹿児島県が2018年3月に策定したかごしま未来創造ビジョンにおいては、連携中枢都市圏の様々な事務の共同処理の仕組みなどを活用した市町村の広域連携に係る取組を支援するというようなことも示されていますので、ぜひまた協議の対象にして、本市のそういったDX推進につながるようなその取組も深まればいいなと考えております。

次に、枠組みとしては、さらなる広域になりますが、オープンデータを活用することによって、新たなサービスの創出、新たなサービスの付加の価値を向上していく、そういったような計画はございませんか、お伺いいたします。

オープンデータの取組についてであります。

オープンデータにつきましては、公的機関が行っ た幅広い調査などを二次利用ができる、そういう部分の中で幅広い活用ができるのかなと思います。

オープンデータの活用については、現在、 かごしま連携中枢都市圏では行っていないところですが、 使用目的に応じて、鹿児島県、九州圏など様々な枠組みから、その連携の在り方を検討する必要があるのかなと思っております。

その中で、必要に応じて検討していく形になって くると思っております。

検討をすることになるとい うことでございます。

多くの自治体も様々なやっぱり課題を抱えていると思います。

連携する対象や内容、取組が広がれば 広がるほど本市の強みにもなりますので、広域の連携の可能性もさらに広げてほしいなと感じます。

(7)地域における公民館の回覧資料の周知や公金の納入等について、DX化を推進する考えはないか伺う。

それでは、7番目に入ります。

地域社会のデジタル化も、オンライン手続の拡充や令和7年度から開始が計画されている公共施設の予約など、市民にとっても身近に感じられるようになってまいりました。

今後、地域において市民サービスの向上と業務効率化を進めるために、公民館の回覧資料の周知にデジタル技術を活用してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

自治公民館の回覧板のDX化についてであります。

地域コミュニティのDX化につきましては、効率化や省力化による新しい取組であります。

全国におきましては、自治公民館活動におきましてデジタル化を進めているところもあります。

紙媒体による回覧板は、配布や回収に時間がかかり、回覧した後に手元に情報が残りませんが、デジタル化することで、いつでも読むことができたり、過去の回覧内容を読み返したりすることができます。

しかしながら、地域の方々の全員がスマートフォンを持っていないと利用できないサービスでもあります。

本市におきましては、スマートフォンを持っていらっしゃる方がどれくらいおられるのか不明であります。

また、地域からはデジタル化の要望もまだない状況であります。

地区まちづくり協議会や自治公民館の体育部、補導部、青少年部などでは、グループLINE等によるやり取りがなされているようですが、公民館長さんは紙による案内が必要であるなど、世代間格差があるとも伺っております。

市としましては、市まちづくり連絡協議会の協議の場などにおいて、地域コミュニティのDX化について、どのような取組があるのかなどを紹介してまいります。

今課長のほうから、 それぞれニーズは聞こえてこないという話ですけれど、やはり役員の方がどちらかといったら年配の方が多くて、若い方々の情報というのは非常に上がっていないんだなと感じるところですが、今ありましたようにこの公民館の回覧については、見る人が限られている、情報として公平公正な情報になっていないというのがやはり課題だと思います。

改めて市長にお伺いしますが、この一斉に取り組 むというのは非常に厳しいと思いますが、試してみる価値は私はあると思います。

公募によって理解を 得られる地域をモデル事業として、試験的に取り組み、その効果をまた検証するということをするお考えについて改めてお伺いいたします。

今、行政事務から、それから自治公民館の回覧業務まで、広くDX化できないのかということで縷々議論を進めてきていらっしゃいますが、どうなんでしょう。

今地域に回覧板として回ってくる、これがうまく機能しているんだろうかという、そういう意味合いでの提案だろうと思い ます。

そうした中で、回覧板 、 時期によって、相手によ っていろいろあるんでしょうけれども、主には今、学校関係の回覧が多いかなというふうに思っております。

各学校の学級新聞というんでしょうか、 学校新聞というんでしょうか、こういうものが回覧でよく回ってきているなという、こう思っておりますけれども、こういったものが紙ベースでないとまずいのか。

あるいはこれがデジタル化でもって、どういう形でもって、その手間が、そして、広い方に情報に接していただけるようになるのか、ここら辺は、 先例を参考にしながら、どういう取組ができるのかというような検討の価値があるのかなというふうに は思っております。

回覧内容についてももちろんそうだと思います。

回ってくる間に、家にいなければ、もう情報としてはなくなるわけです。

住民というのは、与えられた情報をとるということもでしょうし、適時受け取れるもしくは後々見返せる、そのようなことを考えたらこのデジタル化というのは非常に有効なんだろうと思いますので、そこも含めて、またニーズももちろんあるでしょうから含めて検討していただきたいと思います。

また、市の広報紙は 、 ホームページや公式LINEで電子版として見ることができますが、外国人住民にとっては、現在の表記では非常に情報の取得が困難であります。

そこで日置市でも導入している多言語ユニバーサ ル情報発信ツールであるカタログポケットというア プリを導入して、外国人のみならず障がいをお持ちの方や高齢者にも、多言語化や自動音声読み取り機能を活用して理解してもらえると思いますが、このアプリの導入の検討はいかがでしょうか。

他自治体また民間におきまして、障がい者や外国人など、様々な条件に対応できるようなサービスがございますが、まずは、多言語機能や音声読み上げ機能につきましては、スマートフォンでできる機能もありますことから、これを市民への周知を図ってまいりたいと考えております。

このカタログポケットに特化するわけでございませんのでそういった機能があるのであれば、ぜひ活用、試していただいて活用につながればいいなと思います。

しかし、導入して終わりではなく、利用してもらうために、周知もしくは検証というのも必要だと思いますので、そちらも併せてお願いしたいと思います。

最後に、 やっぱり地域となれば忘れてならないのが 、 先ほど副市長からもありましたけれども、デジタルデバイド、いわゆる情報格差の対策でございます。

現在も実施していますが、講習会や出前講座、相談所などで、市民の皆さんが不安や混乱がないようにさらなる支援強化が必要だ と思い ますが、今後の 取組 を 改めてお伺いいたします。

デジタルデバイド対策につきましては、高齢者や障がい者など、デジタル活用が困難で行政サービスを十分に活用できない方への対応といたしまして、これまでも実施しておりますが、出前講座などを実施いたしまして、スマー トフォンの使い方などについての講座を行ってまいりたいというふうに考えております。

よろしくお願いします。

最後になりましたけれども、今回DXのごく一部を取り上げました。

これからは全ての分野においてこのデジタル技術の進展、ICTの活用というのは必要不可欠になる社会になるというふうに予想されます。

そこで市長にお伺いします。

市としてもDXを推進させる必要性を感じていることは確認できましたが、DXを推進するにはやはり、デジタル人材の確保と育成、実行するための予算というのがやっぱり必要です。

加えて市長のやっぱり大号令というのが推進力を高めると思います。

大阪府豊中市長は、市長自ら豊中デジタルガバメント宣言というのを発して、戦略の策定、デジタル技術の活用、全ての分野についての在り方を検討する方針を示しておられます。

本市の中屋 市長も庁内外へ向けて、DXに対する意気込みを強く表明していただいて、全ての分野においてスピーディーに推進してほしいと考えますが、 改めて市長の所感をお伺いいたします。

今縷々デジタルの必要性と いうか、社会がこれほどまでにデジタル化が進んできているという、こういう観点での議論であると思います。

内部におきまして、これだけやはりAIが進んでいきます、 技術が進んでいきますとデジタルに移行する業務と、引き続き人でないとうまく回らない業務、これがはっきりしてくるんだろうなと思っております。

一般的に、どうしてもやはり人でないと、職員でないとうまく回らない業務というのが、例えば企画立案業務、あるいは人対人の相談業務、これに関しては、幾ら技術が進んでいってもこれからやはり人対応、こういうふうになっていくであろうなと、こういうふうに言われていると思います。

そして、デジタル技術を活用するという話になってきますというと、いわゆる定型的な業務、そういうことで区分けがされていくと思っております。

そういう考え方の下に 、今後、どんどんどんどん技術進んでいくわけでありますが、これに負けないようにといいましょうか、追いつけるような形の人材育成、当然必要であります。

そして一方で、我々の役目というのは、デジタルを追い求めるというよりは、やはり市民の求める業務、さっき申し上げました企画立案業務、そして人対人の相談業務、ここはしっかりと大事にしながら、頼りになる市役所、それでないといけないのではな いかな、このように思っております。

市長がお述べになったとおり、これは人が今後要らないという話を、先ほども言いましたが、しているということでもなくて、人 というのをこのデジタル技術によってサポートを強化するという取組ですので、勘違いがないことが非常にいいなと思っているところでございます。

先進的な自治体の取組は様々ですけれども、近い ところでいえば佐賀県の鹿島市 は、デジタル改革いわゆるDX戦略として、多くの分野にアクションプランを立てて取り組んでおります。

今後推進する自治体と後れる自治体のDX格差は大きく広がる可能性があります。

本市もDX推進に対する職員の理解が深まり、デジタル人材が育成されて、多くの分野において市民サービスの向上と、業務の効率化が進み、地域の活性化と新たな価値の創出につながることを願って、 全ての一般質問を終わりたいと思います。

ここで昼食のため休憩いたします。

再開は午後1時 20 分とします。

休憩 午 後0 時 05 分